sexta-feira, janeiro 18, 2008

As palavras dúbias de um comentador de direita

Hora da publicação: 21:51 2 comentários

Etiquetas: crónicas, ditadura-nazismo-fascismo, esquerda-direita, Jorge Nascimento Fernandes, socialismo-comunismo, URSS-países de leste

sexta-feira, janeiro 11, 2008

Um Camelot du Roi à portuguesa

Hora da publicação: 21:59 2 comentários

Etiquetas: crónicas, ditadura-nazismo-fascismo, esquerda-direita, Jorge Nascimento Fernandes, media-jornalismo, PCP, socialismo-comunismo

sexta-feira, outubro 12, 2007

Não há prova científica

Lemos isto e abrimos a boca de espanto, que no Século XXI ainda se acredite em milagres e estes sejam tratados nos media como uma coisa banal, que pode acontecer ao mais desprevenido, só porque um dia “rezou” com muita força e, mais grave ainda, que haja médicos que atestem, com toda a seriedade científica, que o que aconteceu foi ou não um milagre, não lembra ao Diabo, que neste caso deve ser tratado com todas as deferências, pois só por obra do Demo é que esta Igreja pode ser levada a sério. E ainda falam dos fundamentalistas muçulmanos.

Que Deus lhes perdoe, que não sabem o fazem.

Hora da publicação: 01:15 0 comentários

Etiquetas: crenças-religiões, crítica, crónicas, Jorge Nascimento Fernandes

sábado, setembro 08, 2007

A Globalização em S. Teotónio

Há dias precisei de contactar alguém que vive na zona de S. Teotónio, a sul de Odemira e a uns meros 20 quilómetros do mar.

Sofri as agruras de "curva e contra-curva" e tive a sensação de me afastar irremediavelmente da sociedade da informação. As indicações muito vagas que me tinham sido dadas não se conseguiam materializar e eu pedia socorro pelo telemóvel, de vez em quando, por entre os barrancos secos.

Uma ou outra casa que se encostara às costas dos velhotes não me servia de consolo pois aqueles que eu procurava, sabia-o pela pronuncia, eram estrageiros.

Ao fim de muitas voltas e quando a "estrada" mostrava vontade de se esvair topei com uma vivenda com um carro alemão à porta. Julguei que a minha saga havia terminado.

Bati à porta e esperei o normal quando se chega a uma casa no meio do campo, feliz por não ouvir nenhum ladrar. Abriu-se a porta e atrás dela um sorriso acolhedor.

Eu expliquei ao que vinha; primeiro em português e depois, já em crise, no meu inglês. Não fui compreendido e tive que passar ao gestual.

A senhora de meia-idade vinda de Kassel, soube eu mais tarde, não era a alemã que eu procurava. No meio daquele deserto onde ela mora vá-se lá saber porquê mostrou uma enorme simpatia e vontade de ajudar.

Pegou num papel onde eu escrevera o número do telefone do meu pretendido destino e lá foi telefonar para, em alemão, perceber quem eu era, ao que vinha e quem por mim esperava. E não se ficou por aí, vestiu um casaco e acompanhou-me para que eu não me perdesse. Posso garantir-vos que me perderia já que a certo passo, mesmo de jeep, hesitei em prosseguir pois me parecia que a estrada me estava a acabar debaixo das rodas, substituída por um precipício.

Mas lá chegámos. À nossa espera uma família de alemães com dois filhos quase adolescentes. Do alpendre só se viam quilómetros de barrancos ásperos.

Não interessa explicar-vos o motivo da minha viagem mas achei que vos devia contar o meu espanto neste novo Alentejo profundo.

Hora da publicação: 19:01 2 comentários

Etiquetas: crónicas, Fernando Penim Redondo, globalizações-estratégias

quarta-feira, agosto 15, 2007

A globalização na Almirante Reis

Confesso que ainda hoje a palavra Vietname ecoa de forma muito especial dentro de mim. Napalm, Hanoi, Ho Chi Min e outras, são ecos do heroísmo colectivo de um povo que, nunca mais esquecerei, recusou submeter-se à maior potência militar da terra.

Por isso, vê-los ali a descascar camarões e a embrulhar senhoras de Fátima como nós fazemos com os Budas no regresso da viagem, atingiu-me como um milagre.

Hora da publicação: 15:44 0 comentários

Etiquetas: continente asiático, crónicas, Fernando Penim Redondo, globalizações-estratégias, viagens2007

domingo, julho 08, 2007

"Ter ou não Ter" Túlia

Encontrámo-nos ontem, graças ao Geraldes Lino, na primeira reunião da "Tertúlia Lisboa de Blogues" (ver mais).

No Bar Estádio, atendidos por uns rapazes da minha idade que já tiveram portanto melhores dias, pelo meio da fumarada, fizemos o que é suposto: demos à língua.

Nestas coisas nunca devemos perguntar "para quê" pois "o futuro a Deus pertence" e só os alienados pensam que tudo na vida tem que servir para qualquer coisa.

Lá para o fim da noite a casa encheu, com a fauna que preparava o assalto ao Bairro Alto, e a Tertúlia começou a ter dificuldade em se fazer ouvir.

Ou serei eu que estou a ficar mouco ?...

.

segunda-feira, dezembro 26, 2005

Mais uma crónica de Natal…

Mais uma crónica de Natal…

por Miguel Poiares Maduro

Hoje é dia de natal, o que exige uma crónica de Natal. Mas como escrever mais uma crónica de Natal sem repetir as banalidades do Natal? É possível dizer algo mais sobre o Natal? Dúvido. E o que é que se pode dizer contra o Natal? Nada. Tudo o que escrever será consensual. O Natal é uma ditadura da bondade. Alegremente aceite por todos e que ninguém gosta de contestar.

Claro que há os cínicos de Natal. Os Grinches que, como o personagem de cinema, se divertem a desmistificar o Natal, gritando contra o consumismo e a falsa solidariedade. Para eles, o Natal foi capturado pelo consumo e apenas serve para fazer negócio e lavar as consciências. Seria uma espécie de eleições em que todos somos candidatos. Passamos uma semana a fazer promessas e o resto do ano a encontrar justificações para não cumprir as mesmas (as circunstâncias mudaram...) Não é, no entanto, que se critique o Natal, o que se critica é aquilo em que o Natal se tornou: o nosso Natal já não seria fiel ao espírito de Natal.

Mas nenhum destes discursos de Natal permite fugir ao terror do Natal: a banalização. No fundo, o fabuloso do Natal é também o seu problema. A comunhão de certos valores está associada à banalização das palavras que os exprimem: paz, fraternidade, amor, solidariedade, são palavras inflacionadas nesta altura do ano. Todos as usam mas com isso também as fazem perder valor. Mas a banalização estende-se aos gestos: os sms enviados em cadeia por programas de computador ou os cartões assinados mecanicamente e distribuídos pelas listas de contactos das empresas. E também às imagens e à música (a música é a mesma em qualquer loja ou centro comercial: seja ela apresentada na versão electrónica mais comum, na versão, "nos gostamos das criancinhas", Coro de Santo Amaro de Oeiras ou na versão, "nos somos intelectuais", à la Diana Krall). Hoje, com a ajuda das lojas chinesas, até os presentes se banalizaram. Todos merecem presentes, mesmo aqueles que mal conhecemos. Por um lado, isso até promove um dos valores do Natal: olharmos para além de nós e dos nossos. Mas ao dar-mos a todos também deixamos de distinguir uns dos outros e com isso perde-se a mensagem particular que queríamos dar a alguém: a de que é ou são especiais para nós.

Muitos temem que o espírito de Natal não sobreviva à banalização do Natal. O paradoxo é que a banalização do Natal também serve para manter o espírito de Natal. Até a explosão consumista promove a solidariedade e a fraternidade no Natal. Muitos economistas realçam o impacto positivo do aumento do consumo nesta altura do ano (aproximadamente um quinto do consumo anual concentra-se no Natal), aumentando o investimento e fazendo crescer o emprego. Eis um belo presente de Natal para a economia portuguesa. É verdade, no entanto que se trata de um crescimento largamente artificial e puramente sazonal. Sobretudo, um grupo de economistas dedicou-se a estudar o desperdício de eficiência inerente aos presentes de Natal. A tese é simples: na maior parte dos casos as pessoas não estariam dispostas a pagar para ter o presente que lhes é oferecido ao preço pelo qual foi comprado, logo há uma perda de eficiência pois esse dinheiro poderia ser utilizado com mais utilidade para as pessoas noutras coisas (pagamos mais do que o valor que aquele bem realmente tem). Se seguíssemos à letra esta tese o melhor seria passarmos todos a oferecer cheques de presente… Só que estes economistas esquecem o valor sentimental dos presentes. É óbvio que nunca receberam presentes meus! (tenho a certeza que há inúmeras pessoas que estariam dispostas a pagar mais do que eu paguei pelos presentes que ofereço…).

Seja como for, e por muito anti-intuitivo que pareça, consumir é sempre um instrumento de solidariedade e ainda mais se for para distribuir pelos outros. O que nos irrita é a percepção que ao usarmos e abusarmos do Natal desvalorizamos a sua importância: aquilo que se vulgariza deixa de parecer tão especial. É como um cliché: se algo se tornou um cliché é devido a ser uma verdade reconhecida e partilhada por todos mas repeti-lo parece deixar de ser importante e tornar-se apenas ridículo. O fantástico do Natal reside precisamente nesta capacidade de resistir aos clichés e à sua banalização. Por vezes, há uma linha muito ténue entre o ridículo e o sublime. Porque é que o kitch deixa de ser kitch e passa a ser arte quando falamos do barroco ou do design contemporâneo do Philippe Starck? Ou, ao contrário, como é que o retrato da Mona Lisa passa de belo a ridículo quando compramos uma cópia perfeita em vez do original? E o que distingue as mesmas palavras empregues de forma diferente num soneto de amor de Shakespeare ou numa canção do Tony Carreira? Só tenho uma resposta: a capacidade de suspender a realidade e os nossos preconceitos, deixando-nos ser dominados pela arte e não fazer um juízo sobre ela. No Natal não deixamos de discordar, ser diferentes ou ter gostos opostos. O que acontece é que no Natal todos aceitamos suspender a nossa realidade por um momento e com ela os nossos preconceitos e juízos críticos. Aceitamos e promovemos o inverosímil. Partilhamos uma mesma emoção que transforma em sublime o que de outra forma seria ridículo. Neste contexto, e enquanto recordarmos isto, o banal não deixa de ser especial: feliz natal!

Mais uma crónica de Natal…

por Miguel Poiares Maduro

segunda-feira, dezembro 05, 2005

A vida em Google

A vida em Google

por Miguel Poiares Maduro

E se de repente alguém o googalizasse? Quem encontraria? Quem seria você para o mundo. Googalizar está na voga e significa procurar no Google (o mais conhecido motor de busca na Internet) informação sobre alguém ou alguma coisa. Antes falava-se com os tios, os primos e os amigos para descobrir se uma certa pessoa era de confiança. Hoje confia-se no Google. O nosso mundo pessoal está mais próximo do tamanho do mundo e o Google é a forma de conhecer esse mundo.

A vida está hoje na Internet. A nossa profissão revelada no site da empresa, um artigo num jornal, a participação numa conferência, alguém que fala de nós num blogue ou site de discussão, o nome que escrevemos num abaixo-assinado. Não interessa se mudámos de ideia ou de profissão, se o que dizem de nós é falso ou verdadeiro ou até se se trata de um homónimo nosso. Com o Google, isso é o que nós somos para o mundo. Talvez antes isto do que ser "Google-excluído", a nova forma de morte. Uma amiga dizia-me, recentemente, que temia tentar contactar os pais de uma amiga a quem tinha perdido o rasto porque, não conseguindo encontrar uma única referência no Google, a presumia morta.

O Google é também o local onde hoje se encontra tudo namorada, onde passar a lua-de-mel, como arranjar amante ou descobrir o amante dela e onde comprar Prozac ou Viagra (dependendo da forma como decidir lidar com o anterior). É, igualmente, a medida do que é importante. O número de sites diz-nos da importância de um tema e o número de pesquisas do quanto algo ou alguém são procurados.

Mas como define o Google o que é importante sobre nós e sobre o mundo? Ao contrário das formas tradicionais de informação, como a comunicação social, a política ou a publicidade, o Google não edita a informação. Por outras palavras, não faz juízos valorativos para seleccionar o que é mais ou menos importante. Neste sentido, o Google procura evitar a manipulação e apresenta-se como mais democrático e seguramente pós-moderno. Tal como a Wikipedia (uma enciclopédia online, cujas entradas podem ser alteradas por qualquer de nós), o Google deixa a selecção da informação a um processo livre e quase anárquico. No entanto, como os sites são frequentemente milhões e o Google não os pode mostrar todos ao mesmo tempo, adoptou dois critérios "neutrais" para hierarquizar os resultados das pesquisas.

O primeiro critério é a autodefinição. Para o Google, um site é simplesmente o que diz que é. Os autores dos sites identificam-nos com palavras-chave que permitem ao Google relacioná-los mais facilmente com certos temas e buscas com eles relacionadas. Isto permite que eu crie um site sobre mim e o indexe a palavras como belo, inteligente e sedutor. Alguém que faça uma busca sobre estes temas terá assim mais probabilidade de encontrar o meu site... Infelizmente, por vezes, as pessoas são conduzidas para sites que, ao contrário do exemplo anterior (!), podem não corresponder ao desejado para o Google, Deus é uma banda musical belga que dará um concerto na Aula Magna em Dezembro...

O segundo critério é puramente quantitativo a importância de um site é medida pelo número de "visitas" (hits) que ele recebe. Quanto mais consultado for um site, maior a prioridade que ele obtém nos resultados do Google. Isto criou uma indústria dedicada exclusivamente a consultas artificiais para aumentar a visibilidade de um site.

Estes critérios do Google preferem o extraordinário à normalidade, não distinguem muito o antigo do novo e são "despersonalizados" (não são determinados pelas nossas preferências mas sim pelas preferências maioritárias entre os outros). Em consequência, produzem resultados interessantes e por vezes divertidos. Se fizerem uma busca da palavra Portugal, o Google envia-os para o portal do Sapo. Não sei se é uma metáfora do estado do país (somos um sapo que espera a princesa encantada?) ou da importância da PT na economia nacional.

Mais divertido ainda é conhecer o mundo através do Google, com base nos números de sites referentes a certos temas e nas pesquisas que são feitas. De acordo com o Google, actualmente, procura-se mais o divórcio (3 milhões de sites) que o casamento (2 milhões) e os filhos gostam mais das mães (7 milhões) que dos pais (2,5 milhões). O Benfica pode ter 6 milhões de adeptos, mas para o Google é bem menos importante que o Sporting e o Porto (este último é o claro vencedor, com referên- cias em mais de 600 mil sites). E, claro, há 14 milhões de sites com a palavra amor e pouco mais de 8 milhões com a palavra sexo. Só que, quando o critério muda para o número de pesquisas, se fazem mais relacionadas com o sexo. Conclusão as pessoas falam de amor mas procuram é o sexo. Para o Google há também mais de um milhão de homens apaixonados, mas apenas pouco mais de 500 mil mulheres: devem existir muitos homens infelizes... ou então são os homens que, afinal, são mais abertos na expressão das suas emoções!

Para minha enorme desilusão, as mulheres mais "pesquisadas" no Google são Paris Hilton e Britney Spears. Como não as acho belas, só pode ser pela sua inteligência, que desconheço. Entre os homens, a minha desilusão foi ainda maior para além de não me encontrar entre os eleitos, descobri que as mulheres têm preferência por homens com nomes como "50 cent" e "Bob Esponja". Mas as estatísticas das pesquisas mais comuns permitem também caracterizar certos países: no Reino Unido estão obcecados com dietas e em encontrar amigos e namorados ou namoradas perdidos (será que perdem os amigos pela mesma razão por que têm de fazer dieta?); os franceses gostam é de viajar e de top models (não consegui apurar se viajam com as top models); já o passatempo dos russos parece ser agora a decoração de interiores, enquanto os chineses parecem preferir ficar em casa a ver televisão.

Eis aquilo a que o mundo atribui mais importância de acordo com o Google. Existirá mundo para além do Google? Vale a pena pesquisar.

A vida em Google

por Miguel Poiares Maduro

Hora da publicação: 09:11 1 comentários

Etiquetas: ciência-tecnologias, crónicas, Miguel Poiares Maduro, prospectiva-utopia

segunda-feira, novembro 14, 2005

Políticas acidentais

Políticas acidentais

por Miguel Poiares Maduro

Bismark disse que para continuarmos a respeitar as salsichas e as leis não devemos ver como são feitas. Nunca gostei muito de salsichas mas quanto às leis é difícil fazer dieta… Elas estão em todo o lado. Existe um sério problema de obesidade legislativa. Quando não temos solução para um problema legislamos. As leis parecem apresentar desejos em vez de soluções. O homem sonha e logo legisla, arriscando-se a transformar as leis em meras intenções. Multiplicamos as leis sem chegarmos a soluções. Mas de onde vem, afinal, este existencialismo legislativo? Ele tem origem numa crise existencial da própria política.

À política caberia tradicionalmente a decisão sobre certos riscos sociais, a distribuição dos seus custos e benefícios e a arbitragem entre os diferentes interesses a eles associados. Hoje em dia, a política tem dificuldades em desempenhar estas funções. A verdadeira política tirou férias: a ênfase é toda colocada na arte de fazer política, esquecendo as políticas que deviam ser a sua razão de ser. A estética da política (não confundir com a estética dos políticos) interessa mais que as próprias políticas. Neste contexto, não é de estranhar que as políticas pareçam, por vezes, um resultado acidental da política.

Isto é visível, desde logo, na forma como se reduzem certas questões políticas a escolhas técnicas. Depois do tanto que ouvi de tantos lados, confesso que já não sei o que pensar do futuro aeroporto de Lisboa, do TGV ou de como reciclar os nossos resíduos tóxicos. E, no entanto, a forma como estas questões nos são apresentadas indiciaria uma decisão fácil. O discurso sobre estas e outras políticas está dominado pela invocação da técnica e da ciência. Ambos os lados parecem estudantes aplicados, esgrimindo estudos técnicos, planos de impacto, projectos de viabilidade e outras expressões enjoativas. Por vezes, não sei se assisto a um debate político ou a um exame de engenharia. Parece que não se trata de fazer opções políticas mas de determinar o que é verdade ou mentira. As políticas são apresentadas como o resultado de uma decisão técnica, mas parece que a técnica está mais confundida que a política.

Só que se o problema fosse meramente técnico a opção política seria simples: confiar nos melhores técnicos. Mas o problema é outro: é que já não conseguimos distinguir entre o que pertence à técnica e o que pertence à política. Não sabemos se foi a ciência que tomou conta da política ou se é a política que se esconde atrás da ciência. A ciência é fundamental para esclarecer e iluminar a escolha política mas não se pode é reduzir a política a uma questão de ciência. Por ex.: a ciência pode e deve ajudar-nos a determinar o risco existente num certo método de reciclagem de resíduos tóxicos mas essa não é a questão política. As perguntas, a resolver politicamente, são outras: é esse risco socialmente aceitável face às alternativas existentes e aos riscos que também comportam? Como deve ser esse risco distribuído na sociedade (quem o deve comportar e como deve ser compensado por isso)? A política tem de partir dos factos mas não pode ser reduzida a um juízo de facto (o que é verdade ou mentira). A política, como a vida, é antes um processo de escolha entre diferentes alternativas imperfeitas.

Falta também visão periférica às políticas. Em parte isto deve-se a uma "ghetização" do discurso político, organizado em torno de grupos que prosseguem objectivos específicos. Cada um destes grupos identifica o interesse geral com o interesse que entendem ser prioritário proteger. Num contexto deste tipo, o verdadeiro interesse geral devia resultar do equilíbrio entre estes diferentes interesses parcelares. À política deveria caber promover um debate entre todos e arbitrar entre eles. Mas não é bem assim. Em primeiro lugar, devido à crescente complexidade social e, logo, das decisões políticas, a segregação do discurso político tem-se reflectido numa segregação das próprias políticas. Criam-se diferentes instituições (comités, institutos, agências) a que se atribuem certos objectivos específicos. Naturalmente, estas instituições centram a sua acção na maximização desses objectivos. O mesmo sucede, crescentemente, com diferentes áreas de governo: moldados por diferentes objectivos e com conhecimentos compartimentados, é natural que, por ex., o Ministério do ambiente tenha uma cultura do interesse público bem diferente da do Ministério da economia. Quando a política já não consegue coordenar e arbitrar estes diferentes poderes, as políticas entram num ciclo de constante alternância consoante aqueles que são chamados a controlá-las. Em vez das políticas representarem uma escolha entre diferentes alternativas imperfeitas à luz dos vários interesses em causa elas são, alternativamente, dominadas por vários interesses parcelares. Por vezes, isto tem como consequência uma enorme instabilidade legislativa e política. Outras vezes, um desses interesses consegue estabilizar o seu domínio numa certa área e o problema é o oposto: um congelamento da democracia, em que a transformação de certos interesses predominantes em direitos adquiridos impede a reforma de políticas que, mesmo que inicialmente o tenham sido, há muito deixaram de ser eficientes e justas.

No fundo, subjacente à dificuldade de assumir a política como escolha encontra-se um enorme mito: a presunção de que os recursos do Estado não são escassos. Muitas vezes, as reivindicações que se ouvem em Portugal parecem entender que prosseguir um certa política é apenas uma questão de vontade e não exige uma opção entre diferentes utilizações possíveis dos mesmos recursos limitados. Fala-se muito de justiça distributiva mas ignoram-se os efeitos redistributivos da maior parte das políticas. Fornecer o acesso universal a um certo serviço (a educação por exemplo) pode parecer incontestavelmente desejável. Mas o que temos verdadeiramente de decidir é se preferível utilizar certos recursos do Estado para garantir um acesso gratuito a todos independentemente do seu estatuto económico ou se existe uma alternativa melhor para utilizar e distribuir esses recursos.

Uma política perfeita é um pouco como a felicidade, toda a gente diz que a viu e que anda por aí mas ninguém sabe onde mora. É bom ter a ambição de buscar a perfeição mas não de viver obcecado com ela. Na política como no resto, o que conta são as escolhas que se fazem e não aquelas que gostaríamos de poder fazer. As políticas são acidentais quando as escolhemos sem ter consciência dos limites da nossa escolha.

Políticas acidentais

por Miguel Poiares Maduro

quinta-feira, outubro 20, 2005

Vivemos sempre duas vezes ?

Estas últimas semanas temo-nos repetido tanto: as mesmas personagens, as mesmas histórias, os mesmos dramas. E porque nos repetimos? Descobrimos que queremos viver o mesmo outra vez, imaginamos de forma diferente a vida que vivemos ou queremos viver o mesmo mas de forma diferente? Às vezes há momentos na vida em que parece que nos falta a inspiração para algo diferente. Portugal, por ex., vive um desses momentos. Sentimo-nos prisioneiros da memória em vez de nos inspirarmos nela.

Nos últimos anos da sua vida o poeta irlandês Yeats sentiu-se sem inspiração. Foi na memória que a reencontrou. No poema Circus Animal´s Desertion começa por notar como a falta de inspiração o leva a confrontar-se com a sua vida:

Procurei um tema e procurei em vão

Procurei diariamente, seis semanas ou algo assim

Talvez, agora, sendo apenas um homem desgastado

Tenha de estar satisfeito com o meu coração,

Embora Inverno e Verão até à velhice se tenham iniciado

Os meus animais de circo estavam todos em exposição

(…) Que posso fazer senão enumerar velhos temas

Só que Yeats compõe a partir destes velhos temas um retrato original da sua vida. Não sei é se Yeats está a revisitar a sua vida ou a basear-se nela para construir uma nova. É por isso que o regresso de que fala no fim também aparece como um novo princípio:

Aquelas imagens de mestre porque completas

Cresceram numa mente pura, mas de onde vieram?

Um monte de lixo, o varrer das valetas

Velhas chaleiras, velhas garrafas, e as latas que se partiram,

Velhas pedras, velhos ossos, velhos trapos, a velha

Que mantém a contabilidade

Agora que a minha escada se foi

Tenho de me deitar onde todas as escadas principiam

No ferro velho do coração

Yeats não se repetiu. Inspirou-se na memória. Numa altura em que assistimos a tantas repetições talvez seja bom lembrar que a memória não tem que ser sinal de repetição mas de um novo conhecimento. A memória é o que transporta o passado até ao presente. Ao fazê-lo, no entanto, deixa espaço à interpretação. Esta é moldada pelo tempo e a dúvida é saber se o tempo apura a memória ou, ao contrário, a engana.

Parece que o nosso cérebro organiza dois tipos diferentes de memória: a memória de curto prazo (ligada ao aspectos sensoriais: som, olhar, cheiro, tacto) e uma memória de longo prazo. Qual estará mais próxima da verdade? Será que conhecemos verdadeiramente alguém ou alguma coisa quando estamos na sua presença ou quando damos tempo à nossa memória para seleccionar o que essa pessoa ou facto têm realmente de importante. Será que a distância temporal nos torna mais objectivos ou, simplesmente, mais selectivos?

Tendemos a ver a memória como o registo da nossa vida. Mas a memória não é um processo de gravação mas sim de edição. É que a memória é finita e, logo, temos de seleccionar o que merece fazer parte dessa memória. Editamos o nosso passado para construir a nossa memória das coisas e das pessoas. Por vezes, exacerbamos o que elas tiveram de negativo, outras vezes exaltamos o que tiveram de positivo. Só que não sabemos se devemos acreditar na nossa nova história ou na história que nos lembra a memória da nossa memória. Há até quem mude de memória consoante muda de história. É nossa, no entanto, a responsabilidade do que cabe na nossa memória. É por isso que não se podem justificar certas falhas de memória com os limites da memória: "- Esqueceste-te do nosso aniversário!" "Desculpa querida mas já não tinha memória disponível…".

A verdade é que uma boa memória não é uma grande memória (que se lembra de muita coisa) mas sim uma memória crítica. Mais relevante que a informação que nos transmite a memória é a curiosidade que ela pode promover. Nada tem mais memória ou informação que um computador mas não diremos que um computador é culto ou faz bom uso da memória. O conhecimento não se esgota na memória. Ao contrário, a memória deve ser um incentivo ao conhecimento. Mais do que como uma base de dados devemos conceber a memória como um instrumento de juízo crítico e fonte de inspiração. A razão não nos permite controlar a memória mas permite-nos discutir com ela. Emoção e razão de novo juntas… Como diz Kaufman (o argumentista de um filme chave sobre a memória: The Eternal Sunshine of the Spotless Mind): "A história é sobre emoções e sobre a memória e ambas estão no cérebro. Se a centrasse no coração seria apenas sobre bombear sangue".

É por isso que não concebo memória mais importante que a memória emocional. Neste caso, o que conta não é tanto se a memória reproduz uma verdade histórica mas sim a inspiração que pode resultar dessa memória. É assim com a memória da mulher que se ama: não é visual mas emocional. A emoção que me transmite a sua memória revela-me a sua beleza mas não me permite descrevê-la. Será esta memória verdadeira? Pouco importa, o que é importante é que ela mereça essa memória. Há memórias assim, em que o que nos fica gravado é a emoção que algo nos provocou. Só que a memória também nos provoca novas emoções: a tristeza é a memória dos maus momentos; a melancolia é a forma como a memória se recorda dos momentos felizes.

Hoje, no entanto, as pessoas parecem menos preocupadas com a sua memória do que com a memória com que os outros ficam delas. Os diários e as autobiografias têm, frequentemente, pouco de memória e muito de tentativa de implantação de uma certa memória nos outros. E o que será pior: ser uma má memória ou não fazer parte da sua memória?

Também se diz que há pessoas sem memória: é o caso dos chefes que nos despedem ou das mulheres que nos deixam! Claro que a razão, frequentemente, é outra: é que elas não partilham das nossas memórias…

Hoje em dia, até a memória parece ser a prazo. Recentemente, ouvi na rádio que a qualidades das novas formas de impressão das fotografias digitais é muito superior a anterior mas que apenas durarão 100 anos. Aparentemente isto é comum a outros meios de gravação actuais. Já pensaram bem: daqui a 100 anos não existirá memória de nós. É verdade que há muitas coisas que se passam hoje das quais, provavelmente, preferíamos que não restasse memória, mas o que me preocupa não é tanto preservar a nossa memória mas assegurar o futuro dos outros: é que sem memória podem bem vir a repetir os nossos erros. Um povo que não faz bom uso da memória fica preso à sua História. Pensando bem, temo que hoje já seja comum repetirmo-nos sem memória. Portugal parece estar sempre a repetir o mesmo filme com actores diferentes. Falamos tanto da nossa memória colectiva mas parece que não aprendemos nada com ela. O problema da memória colectiva é que se já é difícil aprender com a nossa memória (quantas vezes repetimos os mesmos erros) ainda é mais difícil aprender com a memória dos outros (de pouco serve conhecermos os seus erros). Daí que sejamos herdeiros de uma História mas não tenhamos memória.

Será que alguém se lembra de quando perdemos a memória?

Vivemos sempre duas vezes?

por Miguel Poiares Maduro

quinta-feira, outubro 06, 2005

Ouvindo os silêncios

Ouvindo os silêncios

por Miguel Poiares Maduro

E se desta vez eu não escrevesse nada? O que quereria dizer o meu silêncio? O que é que quis dizer não dizendo nada? Ou será que simplesmente não tinha para dizer? Será que o silêncio é, como diz um personagem de Shakespeare em Tanto Barulho por Nada, a única forma de realmente exprimir a felicidade pois pequena seria a nossa felicidade se a pudéssemos descrever em palavras? Ou será que o silêncio, como defendeu George Steiner ao falar do holocausto, é antes a única forma de exprimir o que é tão terrível que não é susceptível de ser revelado através das palavras? Não podiam ser mais diferentes estas duas leituras do silêncio e, no entanto, partilham algo: a noção de que o silêncio é o único recurso que temos quando as palavras já não chegam.

Na verdade, o silêncio pode ter mais sentidos que todas as palavras. Pode ser uma forma de acção ou um instrumento de reflexão. Pode servir para esconder um segredo ou revelar um estado de alma. Pode ser uma forma de cumplicidade mas também pode ser o único instrumento de resistência. Pode ser sinal de ignorância ou, ao contrário, ser o reflexo da curiosidade. Pode ser uma forma de distanciamento como pode, igualmente, ser uma forma de comunicação.

Seja em que sentido for o silêncio é a única linguagem que apenas a nós pertence. Mas é um instrumento para nos refugiarmos em nós mesmos ou uma forma de dizermos algo aos outros? E o silêncio deve servir para pensar ou para sentir? É o silêncio o caminho para escutar o que pensamos ou será que, como diria o Caeiro de Fernando Pessoa, o silêncio deve ser antes utilizado para procurar sentir sem pensar pois pensar é não compreender um mundo que apenas foi feito para se sentir?

Não falarás!

Tenho uma certeza: existe hoje um crescente desconforto com o silêncio (quantas pessoas não vão pelas escadas para evitar os silêncios do elevador…). Não é que exista menos silêncio, existe é um outro uso do silêncio. O silêncio pode ser sinal de intimidade (sentir-se confortáveis a partilhar um momento de silêncio) mas, mais frequentemente, é hoje sinal de indiferença ou mesmo de quase intolerância. Hoje, quando não se fala não é porque se quer estar em silêncio mas porque não se tem nada para dizer ou, pior ainda, se teme o que se possa vir a dizer. Sempre me impressionou o número de casais, em restaurantes e outros locais públicos, que passam horas sem falar um com o outro Não creio que estejam a desfrutar do silêncio… Aliás, acho que escolhem locais bem ruidosos para terem a certeza de que o barulho dos outros os deixa, sim, desfrutar do silêncio do outro! (o que é algo bem diferente de desfrutar do silêncio). O que pretendem é libertar-se da "obrigação" de comunicar. Saem não para estar juntos mas para evitar terem de se suportar ou descobrir que não têm nada para conversar. Há imensos casais para quem as vidas sociais intensas são na realidade uma forma de escaparem ou do outro. Nestes casos, estar em silêncio é apenas um estratagema para evitarem ficar a saber que apenas teriam coisas inconvenientes a dizer… Estes casais não estão em silêncio. Estão é a procurar fugir do seu silêncio.

Seja como for, hoje não convivemos bem com o silêncio. Há sempre uma música de fundo onde quer que estejamos. Até nas igrejas, local onde o culto se associava tantas vezes ao silêncio, é hoje frequente entrarmos e ouvirmos em fundo música sacra, como se as pessoas temessem ficar a sós com Deus. Parecemos obcecados em preencher o silêncio como se o silêncio não contivesse vida e, desta forma, um momento de silêncio fosse um momento perdido. Quando nos falam de uma vida intensamente vivida nunca pensamos numa vida vivida em silêncio.

Talvez isto esteja associado ao que o sociólogo Zygmunt Bauman chamou de "vida liquida", a vida moderna feita de constantes mudanças, a um ritmo alucinante, dirigida pela procura de tudo experimentar e consumir que se traduz em permanentes novos começos. Só que, o outro lado desta vida, como nota Bauman, são os constantes e dolorosos fins, a insatisfação permanente e uma vida permeada pelo receio da incerteza. Talvez seja também por isto que há tanta gente que acaba afinal por se refugiar no mais absoluto silêncio. Cada vez sei de mais casos de pessoas que abandonam tudo por uma vida de isolamento e meditação. O silêncio é neste caso uma outra opção de vida. Parece que a única alternativa a uma vida sem silêncio é uma vida em silêncio.

Compondo com o silêncio

Para mim o silêncio não é uma forma de vida, nem sequer uma pausa na vida. É antes uma pausa que muda a vida. Recentemente vi um documentário sobre Abbado intitulado "Ouvindo o silêncio". Nele, o maestro italiano realçava a importância do silêncio no contexto de uma música: para Abbado, o silêncio não serve apenas para assinalar o fim de uma frase musical e o início de outra mas é antes parte da música alterando a nossa percepção do que estava antes e condicionando o que vem a seguir. Com a vida é o mesmo.

A arte é aliás paradigmática de como se pode utilizar o silêncio para condicionar a vida. Basta notar em como no cinema o silêncio é o melhor instrumento de tensão. No cinema, tempo narrativo e tempo real raramente coincidem. Num contexto em que anos passam em poucos minutos, um instante de silêncio é realmente uma eternidade. Perturba o espectador, suscita-lhe dúvidas e ansiedade, antecipa o desconhecido e, quando nada se segue, deixa apenas uma enorme tensão por resolver. Gerir o silêncio é uma arte. O silêncio pode ser mesmo o melhor instrumento da narração.

Na literatura, também há silêncio.

Pausa

Ele reforça a importância de uma frase.

Pausa.

É uma pista deixada ao leitor.

Pausa

O silêncio também pode ser entendido como um alerta para ouvir outros sons da vida. O compositor John Cage escreveu uma música denominada 4 33' que é apenas… silêncio. Mas o objectivo de Cage não é impor-nos o silêncio mas provar que o silêncio não existe e que há sempre alguns sons que escutamos. Só que, como ele próprio referia, os sons do silêncio têm tanto de real como de imaginário. É por isso que, por vezes, o silêncio também nos engana. Quantas vezes não associamos o silêncio de alguém a uma personalidade observadora e inteligente ("saber estar calado") para depois descobrirmos que afinal o mistério não tinha nada de misterioso: era apenas alguém sem nada de interessante para dizer. Quantas falsas reputações não foram adquiridas através do silêncio? Como notava Eça, em Portugal, há muitos génios que passam a vida em silêncio: "Toda a gente diz que é um génio". "Mas já ouviste ou leste alguma coisa dele?". "Não, mas toda a gente sabe que é um génio. É um génio tão grande e tão insatisfeito que prefere, não escrever nada". Há silêncios que merecem ser criticados ou, pelo menos, ignorados.

Eu não sou do tipo silencioso mas aprecio o silêncio. Tudo depende do silêncio. Há coisas que se apreciam melhor em silêncio mas há outras perante as quais não devemos ficar calados. Há momentos para trocar palavras e há outros para viver em silêncio. Neste instante, quero oferecer-lhe um pouco de silêncio…

Ouvindo os silêncios

por Miguel Poiares Maduro

quinta-feira, setembro 15, 2005

Mundos Perfeitos

Mundos Perfeitos

por Miguel Poiares Maduro

Imagine ter acesso apenas ao que lhe interessa. Acordar pela manhã e ler na Internet as notícias seleccionadas através de um filtro de conteúdos garantidos por uma entidade da sua confiança. Escolher a sua programação televisiva através da classificação de conteúdos feita por essa mesma entidade. Sair de casa e poder deixar os seus filhos numa escola com programas e currículos que reflectem totalmente as sua preferências morais e/ou políticas. Poder investir toda a sua acção política num objectivo social particular (proteger o ambiente ou garantir o direito à sesta por ex.) e viver numa comunidade de pessoas que partilhem essa mesma concepção do mundo. Um mundo perfeito? À primeira vista, nunca estivemos tão próximos de poder maximizar a nossa liberdade e autonomia individuais, construindo os nossos pequenos mundos perfeitos. Mas estes mundos aparentemente perfeitos não fazem um mundo perfeito.

Os custos de ouvir aquilo que nos é desagradável e estar sujeitos a ideias que não são as nossas, são a contrapartida de um espaço público: um espaço em que também podemos fazer ouvir as nossas ideias, tentar convencer os outros delas e, por vezes, nesse processo, ser também convencido por novas ideias (seguindo a tradição socrática de que a verdade é produto da nossa vontade autónoma mas apenas se constantemente questionada e desafiada por concepções alternativas). Acontece que as novas tecnologias, novas formas de organização social e a nossa crescente arrogância intelectual estão a unir-se para, paradoxalmente, promover, numa comunidade cada vez mais global e inter-dependente, comunidades de valores crescentemente insuladas e fechadas em si mesmas.

Infelizmente, esta tendência parece ser reforçada pela crescente irracionalidade do debate público. No mundo que estamos a construir, a arrogância intelectual só tem paralelo no relativismo moral. Uns estão tão seguros da sua verdade que apenas querem saber como a podem proteger e, se possível, impor aos outros. Outros, estão tão convencidos da ausência de qualquer verdade absoluta que apenas se preocupam em saber como fazer predominar a sua verdade relativa. Em ambos os casos, seja porque a verdade é óbvia ou porque não existe de todo, debater e argumentar deixa de fazer sentido. Isto reflecte-se quer na organização do espaço público (que é crescentemente limitado) quer na argumentação que nele prevalece. O que interessa é gritar mais alto ou fazer apelo a uma fé maior (religiosa ou, frequentemente, de outro tipo). Os argumentos da moda são assim os argumentos de “fé”. Estes não se destinam a convencer o outro mas a revelar a verdade. Só que a fé (num Deus, numa ideia ou num partido), apenas pode justificar uma verdade pessoal fundada numa relação individual com algo que racionalmente não podemos provar perante os outros. Por este motivo, não pode servir de base a um processo de argumentação perante aqueles que não partilham dessa fé. Para um argumento ser aceitável no espaço público ele tem de ter a ambição de convencer o outro e, para isso, tem de assentar em bases racionais que possam ser partilhadas por esse outro. Os nossos argumentos podem até não vir a convencer ninguém (suspeito que isso é frequentemente o caso com os meus argumentos...) mas, para serem válidos, têm de ambicionar comunicar com os argumentos e posições dos outros.

A mesma destruição do espaço público e da possibilidade de argumentar e discutir no seu seio resulta do relativismo absoluto que, no extremo oposto, ao aceitar todas as verdades não admite outro critério que não a força para resolver os conflitos entre elas. Não vale a pena argumentar, se não podemos entender os outros nem por eles ser entendidos.

Esta crescente balcanização das ideias no espaço público tem como consequência uma alteração substancial nesse espaço público e na nossa própria auto-determinação individual. Afecta a forma como definimos as nossas preferências individuais e como as tentamos compatibilizar e prosseguir através de decisões sociais que sejam aceitáveis (ainda que não partilhadas) por todos. A ambição do debate racional de ideias é substituída por uma competição entre visões alternativas do mundo que desistiram de nos procurar convencer para se apresentarem antes como verdades reveladas. Exprime-se uma opinião para tomar partido e não para desenvolver uma ideia. As ideias não interessam, o que interessa é quantos são e quantos somos. Já não há ideias no céu e cá na terra muito menos...

Mundos Perfeitos

por Miguel Poiares Maduro

quarta-feira, setembro 07, 2005

A depressão é a esperança da revolução

A depressão é a esperança da revolução

por Miguel Poiares Maduro

Nos tempos da revolução havia um clássico graffiti ou slogan de parede que dizia que a revolução era a esperança dos oprimidos. Há dias, ao passear por Lisboa, dei de caras com uma nova versão: "a revolução é a esperança dos deprimidos". Nesta mudança de uma palavra está grande parte da mudança que se processou em Portugal. Hoje, os portugueses já não se sentem oprimidos mas sim deprimidos! Talvez seja por isso que a política já não promete soluções mas sim optimismo. É a política prozac: como é difícil curar as causas da doença combate-se a sensação de mal-estar que ela causa.

Muito do que está escrito (frequentemente mal escrito…) nas nossas paredes reflecte muito do que mudou no nosso país desde os tempos da revolução. Os graffitis são um espelho do que se alterou na concepção do mundo dos portugueses, na sua esfera pública e privada.

Em primeiro lugar, a grande maioria das pinturas de parede deixaram de ser políticas para passarem a ser pessoais. Esta é a primeira forma de pessoalização do espaço público. Só que até a natureza das mensagens pessoais gravadas nos espaços públicos mudou: o clássico "Maria amo-te" é cada vez mais substituído por referências explícitas ao fazer amor com Maria…A fazer fé no que se lê nas paredes de Lisboa os portugueses estão hoje muito mais confortáveis com a exposição pública da sua vida sexual: aquilo que antes se lia nas portas de uma casa de banho pública hoje é escrito nas paredes de uma qualquer casa de Lisboa… O amor (talvez porque é muito mais íntimo que o sexo) quase desapareceu dos muros de Lisboa (esperemos, aliás, que não tenha desaparecido de todo!). Do que os portugueses parecem gostar de falar em público é de sexo, o seu e o dos outros. Deprimidos mas entretidos, dir-se-ia.

Mesmo quando as mensagens políticas subsistem elas abandonaram a utopia revolucionária (como dizia outro slogan, não há revolução de gravata…) e o conflito de classes (trabalhadores do mundo, investi, podia ser o novo lema) para passarem a exprimir uma insatisfação existencial (o aborrecimento ou a depressão são os sentimentos mais frequentes na expressão política nas nossas paredes). Também aqui há uma certa pessoalização. Já não são grandes visões do mundo (que destino Portugal?) e de certas ideologias que comandam a relação dos portugueses com a política mas sim uma apreciação centrada no impacto que a política tem em cada um de nós. Esta pessoalização da política, com o consequente abandono do idealismo (um juízo assente no eu e já não num destino comum ideal) é, no entanto e ao contrário do que por vezes se afirma, positiva. É que é através deste interesse individual que a participação e a responsabilidade política melhor funcionam. O que não podemos é confundir esta crescente visão pessoal da política com a negação de um destino colectivo que implica que nem sempre os nossos interesses pessoais prevaleçam.

Hoje, os portugueses, felizmente, já não se sentem oprimidos mas também já não acreditam em promessas de "mundos perfeitos". E ainda bem que as novas gerações já não crêem em utopias. As utopias políticas apenas conduziram a pesadelos. Para parafrasear um outro slogan famoso é a imaginação que deve aceder ao poder e não a utopia. A imaginação, ao partir da realidade, respeita o mundo. A utopia, ao pretender subverter a realidade, instrumentaliza o mundo e os que o habitam ao serviço de uma qualquer ideologia.

A liberdade e a democracia banalizaram-se e, com isso, tomámos simplesmente consciência de que não existem soluções perfeitas ou milagrosas. No entanto, podemos ter conquistado liberdade e autonomia mas ainda não aprendemos a viver com o risco e a insegurança que isso comporta. Portugal é hoje uma sociedade livre cujo povo ainda não se sente totalmente confortável a viver em liberdade. A autoridade oprime mas dá segurança e estabilidade. Daí, o instinto tão forte em Portugal para o proteccionismo e o imobilismo. Quando em Portugal se evoca o passado não é no bem estar que se pensa mas sim na segurança. Não tanto a segurança física mas sim a segurança de conhecer e ter garantida uma certa forma de vida, mesmo que não seja uma grande vida. A depressão de que sofrem os portugueses tem origem na dificuldade em lidar com o risco inerente ao exercício da liberdade e manifesta-se hoje, de forma particularmente forte, devido aos desafios actuais à nossa tradicional forma de vida.

Mas esta depressão traz, no meio do pessimismo generalizado, sinais positivos. Os portugueses cada vez acreditam menos em slogans maniqueístas e cada vez se mostram mais abertos a debater o nosso modelo de sociedade. O verdadeiro dilema português está, como já aqui escrevi uma vez, na dificuldade em optar entre uma sociedade de fidelidades pessoais que protege as posições adquiridas de muitos portugueses mas limita a capacidade de renovação e mobilidade social ou uma sociedade assente no mérito que premeia os melhores e promove a inovação e dinamismo social mas comporta maiores riscos e insegurança nas expectativas da vida dos portugueses. Por um lado, só existe verdadeira liberdade quando sabemos que podemos ser premiados pelas iniciativas que tomamos e as competências que demonstramos. Por outro lado, a concorrência e o risco que essa liberdade traz assusta-nos. O que é também importante notar é que uma sociedade mais proteccionista e menos meritocrática não produz necessariamente mais igualdade. Portugal é hoje um bom exemplo: somos o país com maior desigualdade na distribuição do rendimento dos 25 Estados da União Europeia.

É este questionar colectivo que é o aspecto mais positivo da nossa proclamada depressão. Hoje, a discussão política não é apenas sobre eles (os políticos) para ser também sobre nós (os portugueses). Mas é importante que a culpa que se atribuía sempre aos políticos (esses seres diabólicos de outros planetas que ocupavam o corpo de inocentes cidadãos portugueses…) não seja simplesmente transferida para os portugueses (cujo carácter nos destinaria ao atraso e subdesenvolvimento). Ao contrário do que dizem algumas vozes ilustres: o problema não são os portugueses (e, com isso, eles querem dizer todos os portugueses menos eles), o problema é o nosso modelo de sociedade. Compete aos portugueses decidir que modelo querem. Também aqui, no entanto, é importante não esperar por um qualquer Dom Sebastião. Somos nós e não eles quem tem que decidir alguma coisa.

Para já, a depressão sentou-nos no sofá num processo positivo de psicanálise colectiva. E agora que falamos abertamente dos nossos traumas colectivos, temos duas opções: ou passamos de deprimidos a abatidos ou agimos sobre eles. Eu tenho algum optimismo. Acho que esta depressão é sinal de que os portugueses estão finalmente a descobrir a verdadeira política: desconfiam de messianismos e de grandes utopias, mobilizam-se para lá dos partidos (sem os substituir), esquecem os slogans e concentram-se nos problemas. Falta "apenas" criar confiança no sistema político, de forma a que este possa traduzir essa vontade de reforma em soluções que, mesmo que contestadas por alguns, apareçam como legítimas aos olhos de todos. Como se poderia escrever nas paredes: será a depressão o instrumento da revolução?

por Miguel Poiares Maduro

Miguel.Maduro@curia.eu.int

quarta-feira, agosto 17, 2005

Prisioneiros do Futuro

Prisioneiros do Futuro

por Miguel Poiares Maduro

Há dias foi anunciado que Portugal apenas atingirá o nível económico médio europeu dentro de 110 anos.

Não sei qual é a base para uma tal previsão mas anunciada assim parece ridícula. Em 110 anos, o mundo e Portugal podem sofrer as maiores transformações pelo que sabemos, até podemos ser invadidos por extraterrestres que percebam de economia ou vir a ter uma geração clonada a partir de uma qualquer célula do António Dâmaso! As circunstâncias que podem afectar o crescimento económico da Europa e de Portugal são tantas que uma previsão deste tipo e a tal distância não faz sentido (é provável até que o estudo assente na presunção de que "tudo se manterá como está" e, nessa medida, a sua conclusão é apenas uma análise crítica do nosso actual modelo de crescimento económico).

Sempre me impressionou esta importância que atribuímos à previsão do futuro. Queremos antecipar o nosso destino. Só que conhecer o que o destino nos reserva pressupõe que o nosso destino já está reservado. E é aqui que está o problema querer conhecer o futuro é negar que somos nós que o determinamos. É deixar-se conduzir em vez de tentar conduzir um pouco. Como é que se pode prever a nossa evolução económica para os próximos 110 anos?

Só presumindo que somos prisioneiros de nós próprios e que não podemos mudar. Isto é a negação da nossa própria humanidade e da liberdade que lhe é inerente. Mesmo para quem não é católico, o episódio do pecado original é belíssimo a esse respeito. Porque teria Deus permitido a Adão e Eva que pecassem e porque teriam eles vontade de pecar estando no paraíso? Só encontro uma explicação o acto de rebeldia permitido por Deus é o reconhecimento da liberdade humana. Mas ao libertarem-se, Adão e Eva deixam de estar protegidos no paraíso e passam a ser responsáveis pelo seu destino. São eles e não Deus que o determina. Deus pode julgar mas não escolhe.

Sendo assim, é absurda a importância que na nossa sociedade adquiriu a noção de destino e toda uma indústria de previsões do futuro. Não existindo um futuro pre-determinado, acreditar no destino é acreditar naqueles que nos lêem o destino (escrito nos astros, nas cartas ou até nas borras de café).

Ao acreditarmos nessas previsões ficamos prisioneiros de quem as faz. Tornamo-nos os seus executantes. Nunca demonstraremos que são falsas porque nós mesmos garantimos, através da nossa obediência, a sua concretização.

Admito, por exemplo, que a colocação dos astros quando nascemos até possa determinar alguns tratos da nossa personalidade (há tantas coisas que podem influenciar o que somos, desde os genes que temos à cara da enfermeira que vimos quando nascemos…). Mas não consigo compreender como se passa da influência dos astros na nossa personalidade à previsão de acontecimentos específicos.

Será que de uma concentração de "Balanças" se deve esperar uma grave perturbação pública ou que o facto de o Sporting ter 11 Capricórnios a jogar garante a vitória no campeonato nacional? Por que motivo hão-de os astros permitir prever certos acontecimentos? Não será que a nossa ansiedade em saber o que o futuro nos reserva é antes um escape para o que sentimos ser a nossa impotência em lidar com ele?

A nossa descrença num futuro aberto resulta da nossa dificuldade em saber o que fazer com esse futuro. Não é que nos falte vontade de ter a liberdade de determinar o futuro. Falta-nos é a vontade de escolher o que essa liberdade implica. É que o insucesso resultante da não decisão pode ser atribuído ao destino ao que nos aconteceu ou estava reservado. O insucesso resultante de uma nossa decisão é antes visto como sendo da nossa responsabilidade: "foste tu que fizeste isso a ti próprio!". Daqui resulta uma enorme tendência para imobilidade perante a vida e o destino.

Quem nada faz e é infeliz tem a pena de todos era esse o seu destino. Quem tenta mudar o seu destino é um aventureiro. Socialmente, somos induzidos à inércia. Daí que até a mudança, para ocorrer, tenha por vezes de ser promovida pela antecipação de um destino diferente. Essa é também uma razão para o recurso aos astros e a outras "ordens do futuro": procurar uma responsabilização alternativa ("os astros são quem mais ordena"). Mas essa é apenas uma outra forma de perder a liberdade.

Em Portugal, o futuro é mais irreversível do que a História. Perante a História adoptamos muitas mais liberdades. Paradoxalmente, achamo-nos donos da História e escravos do destino. Mudamos a História de acordo com a nossa necessidade de justificar ou legitimar diferentes opiniões ou sentimentos. É que a História, ao contrário do futuro, não é vista como sendo da nossa responsabilidade e até serve para nos demitir de responsabilidades ("foi sempre assim").

Frequentemente, a História muda não porque muda o nosso conhecimento dela mas sim porque mudam as nossas necessidades quanto ao que concluir com base nela. É curioso como em Portugal uma pessoa teimosa, ortodoxa, fundamentalista, passa, após a morte, a ser definida como coerente, íntegra, corajosa. Não há nada como a morte para mudar a história de uma vida. A História não muda, mas o que muda é a nossa história da História.

Exercemos a nossa liberdade na forma como contamos diferentes Histórias da nossa História. É que a História é uma construção da memória e, como tal, sugestionável. É mais fácil reescrever a História do que escrever o futuro. E quanto mais distante a História mais fácil é de nos apropriarmos dela. Ninguém pode lá voltar para controlar a nossa versão.

Não temos medo de manipular a História mas temos um enorme receio de tomar conta do destino. Exercemos a nossa liberdade para justificar onde estamos mas não para determinar onde vamos. E, no entanto, só há uma coisa certa no nosso destino a morte. E mesmo essa, se puder, evito-a.

por Miguel Poiares Maduro

Miguel.Maduro@curia.eu.int

Hora da publicação: 14:25 1 comentários

Etiquetas: crónicas, Miguel Poiares Maduro, prospectiva-utopia

quarta-feira, julho 27, 2005

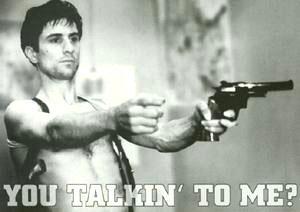

Are you talking to me?

por Miguel Poiares Maduro

Are you talking to me?

Esta frase, proferida pelo personagem de Robert de Niro em Táxi Driver, é um clássico. Recentemente, numa eleição do American Filme Institute, foi considerada uma das frases mais marcantes da história do cinema. E, no entanto, em si mesma, esta frase é de uma banalidade confrangedora: "Estás a falar comigo?" Foi o contexto (a que propósito foram ditas mas também como foram ditas, como foram escutadas, e a quem e por quem foram ditas) que deu um significado particular a estas palavras. No filme de Scorsese as palavras do taxista Travis Bickle são mais uma expressão da sua intolerância crescente para com o mundo que o rodeia. Mais um indício da detonação iminente da sua loucura homicida: uma bomba prestes a explodir que Scorsese sugere de forma magistral através de múltiplos símbolos, como o contador de táxi que recorda o tick-tack de uma bomba.

A linguagem é feita de texto e contexto: o que dizemos não são apenas as palavras que proferimos mas também o seu contexto. Neste sentido, a linguagem do cinema, é apenas uma metáfora dos diferentes significados e usos paradoxais da linguagem na vida: ela tanto aproxima como afasta, tanto procura ser clara como se refugia na ambiguidade, tanto democratiza como é um instrumento de autoridade. Eis alguns exemplos:

What we have here is a failure to communicate (Cool Hand Luke, 1967)

A linguagem é acima de tudo entendida como um instrumento de comunicação. De acordo com a sociologia da evolução a linguagem existe para responder à nossa necessidade de cooperar. Para agirmos colectivamente necessitávamos de prever o que os outros iriam fazer e isso exigia um instrumento de comunicação. A linguagem surgiu assim como um instrumento de cooperação e acção colectiva. Não é por acaso que, no episódio da Torre de Babel do Génesis, a forma que Deus encontra para a impedir as ambições do povo que pretendia construir uma torre até ao céu é acabar com a sua língua comum.

Só que a linguagem é hoje também um instrumento de identidade e diferenciação. A nossa linguagem (que é mais do que apenas a língua) identifica-nos com um povo ou com uma classe social ou cultural. Diferentes línguas não são apenas diferentes sons são também diferentes formas de conceber as mesmas coisas. I love you, te quiero, ich lieb dich, não são apenas diferentes traduções do amor, são diferentes formas do entender (como abandono, conquista ou prazer).

As nossas linguagens são uma forma de reconhecermos "os nossos" e, por vezes, excluirmos os outros. A especialização e codificação da linguagem podem ser positivas: são atalhos de reconhecimento daqueles que nos são mais próximos, uma forma de construção de identidade e de comunicação mais profunda entre aqueles que partilham um certo código linguístico. Mas também podem ter muito de negativo: estratificam a comunicação e impedem um diálogo aberto. Nesta segunda dimensão, a linguagem separa em vez de unir.

Toto, I've got a feeling we're not in Kansas anymore (O Feiticeiro de Oz, 1939)

Este exemplo máximo do que os ingleses chamam um understatement (que a linguagem não me permite traduzir…) reflecte um dos paradoxos da linguagem: por vezes é através da ambiguidade que ela nos aproxima. Muitas vezes não se busca a clareza nas palavras que proferimos.

É assim no amor, onde existe essa enorme tensão entre a necessidade de comunicar profundamente mas, também, de preservar algum segredo. Wittegenstein dizia que as palavras disfarçam os pensamentos. Eu acho que, por vezes, elas também disfarçam os sentimentos.

Mas é assim também na nossa vida pública. Muitas vezes, a única forma de concordarmos não é sequer concordarmos em discordarmos. É sim, concordarmos em certas palavras atribuindo-lhes significados diferentes: as mesmas palavras, duas linguagens. Isto não evita o conflito mas pacifica-o e racionaliza-o. Deixa de ser um conflito entre valores diferentes a dirimir através de uma relação de forças para passar a ser um conflito de interpretação a resolver através de mecanismos de decisão racionais aceites por todos.

You can't handle the truth (A Few Good Men, 1992)

Mas linguagem também pode ser utilizada como um instrumento de poder. Uma forma de excluir os outros de certos círculos de conhecimento e decisão ou de se arrogar uma posição de superioridade. É isso que exprime a frase do general representado por Jack Nickolson em A Few Good Men: a incapacidade de alguns para lidar com certa informação justifica que lhes seja negado o acesso a ela. Subjacente, está uma tomada de poder por quem detém um certo código linguístico a cujo conhecimento é atribuída uma autoridade superior.

É a linguagem desprovida de outro sentido que não o impor um certo sentido da vida. Esta arrogância é hoje muito comum, se bem que de forma não claramente assumida, em certas comunidades intelectuais, culturais e científicas. Dizer, por exemplo: "sofri uma metamorfose existencial na minha inteligência crítica aplicada" em vez de… "mudei de ideias". Ou utilizar citações para impor uma pretensa supremacia (não é o meu objectivo aqui…). A linguagem complicada, erudita, difícil, é frequentemente usada como um instrumento de intimidação. É um pouco como aquelas pessoas que confundem o autoritarismo com a autoridade ou que vêem na doçura e gentileza um sinal de fraqueza e insegurança.

As palavras são também poder enquanto forma de reconhecimento social ou político. Ao contrário do que defendeu, a certa altura, Wittgenstein as palavras têm significado mesmo que o significante (a realidade que é suposto elas identificarem) não exista. Elas afectam a nossa percepção da vida mesmo que não existam nela. Num filme dos Monty Python há um personagem masculino que passa o tempo a exigir ter o direito a ter um filho. A certa altura, os seus companheiros, fartos de o ouvir, dizem-lhe: "mas tu és um homem, não podes ter filhos!" Ele responde: "pois, mas quero ter o direito a tê-los na mesma".

É por isso que hoje se batalha tanto pelas palavras. Quanto ao seu género por exemplo. E é verdade que as palavras, por vezes, reflectem mais uma estrutura de poder do que um significado neutral. Hoje, no nosso subconsciente, Deus é uma imagem masculina, mas na versão hebraica da bíblia (bem como noutras religiões) a palavra Deus tende a ser neutral do ponto de vista gramatical. Será que a tradução latina de Deus, atribuindo-lhe um género masculino, reflectiu uma estrutura social de poder ou foi uma pura coincidência? E será que essa atribuição de género masculino se reflectiu noutros aspectos da religião? Trata-se de um debate sobre o poder das palavras.

Oh Jerry, don't let's ask for the moon. We have the stars (Now, Voyager, 1942)

Diferentes expectativas traduzem-se em diferentes compreensões das mesmas palavras. Como escrevia Shakespeare na Tempestade: "disse mais do que queria dizer ou entendeu mais do que eu queria que entendesse." Traduzimos tudo o que ouvimos, no sentido em que o filtramos de acordo com os nossas expectativas ou os nossos desejos. A verdadeira comunicação é aquela em que a linguagem escrita consegue ser também uma linguagem de emoções. Em Lost in Translation, o filme de Sofia Copolla, não sabemos o que Bill Murray segreda ao ouvido de Scarlett Johansson na cena final: terá sido adeus ou até breve? As palavras que lhe atribuímos dependem da nossa leitura de todo o filme. Para mim é uma parábola sobre a dificuldade da linguagem das emoções. Johansson encontra em Murray alguém que consegue traduzir os seus sentimentos. Murray encontra em Johansson alguém que desafia os seus. Terá esse amor futuro? Ambos têm de abdicar de alguma coisa.

Não sei se ao falar de linguagem não utilizei uma linguagem demasiado complicada ou até várias linguagens. Escolha o leitor a sua. Este texto é seu. Por mim, e para citar novamente Wittgensten, "quando já não se tem nada para dizer, deve ficar-se calado!"

por Miguel Poiares Maduro

Miguel.Maduro@curia.eu.int

quarta-feira, julho 13, 2005

"Bits" e "Bytes" nos idos de 70

Já que o Fernando Redondo resolveu desenterrar histórias de computadores, lembrei-me de pôr no “blog” este texto, escrito já há algum tempo. São recordações da minha primeira experiência como informática. Limitei-me a alterar os nomes das pessoas.

**************

O Sr. Santos aperta a mão a cada um dos colegas, como todos fazem quando chegam de manhã.

O Sr. Silva vira a página do calendário e enfia as mangas de alpaca pretas, com elástico em cima e nos punhos, para poupar o casaco cinzento que comprou no Natal.

O Sr. Martins tira o meio lápis que já tinha guardado atrás da orelha e pega no escantilhão para continuar a desenhar o complexo fluxograma que colocará mais tarde na corticite a que encosta a cadeira.

A Célia começa a perfurar um programa novo em cartões azuis.

A Leonor queixa-se das insónias da noite anterior.

As duas doutoras verificam cuidadosamente os maços de cartões que a Célia pôs nas suas secretárias e voltam a colocar elásticos em cada um. Nessa noite, seguirão de avião para a Bélgica os seus primeiros programas.

É assim que se prepara a chegada de um novo computador, numa cave de Almirante Reis, numa manhã da Primavera de 1970, numa empresa dita de “Service Bureau” - e que, se tivesse existido trinta anos mais tarde, estaria a fazer “Outsourcing”.

O chamado material clássico e os pesados computadores a cartões, todos cinzentos, continuam a executar as aplicações de salários e de contabilidade dos clientes. Mas não chegam para satisfazer as exigências e a visão que o Dr. José Azevedo tem para a sua empresa, no início de uma nova década.

Por isso vem aí “O” computador que ainda precisará de cartões, mas que terá também discos e bandas magnéticas e 30K “bytes” de memória! O seu espaço já está reservado e devidamente envidraçado, o chão falso colocado e a instalação de ar condicionado não tardará. Por isso também admitiu as duas doutoras.

O Sr. Silva combina mais uma almoçarada com frango de churrasco e tenta convencer as doutoras a participarem. (Só é costume irem homens: as perfuradoras levam comida de casa e as doutoras fazem companhia uma à outra num restaurante perto da Praça do Chile.) Elas dizem que talvez para a semana.

O Sr. Martins explica às doutoras por que razão é preciso utilizar tantas instruções de condensação nos programas: há que poupar meios “bytes” sempre que possível, todo o desperdício pode ser fatal, mesmo com o grande sistema que aí vem.

O Sr.Martins é o chefe da Programação e Análise. Só tem a 4ª classe, mas todos acham que ele é um génio. Nem percebem para que servem doutores, o exemplo do Sr. Martins mostra bem que não são precisos canudos para lidar com computadores.

A Drª Júlia telefona para o fornecedor do novo computador para que mande buscar os cartões com os programas. Estes serão compilados em Bruxelas – tem que ser assim já que o dito computador será o primeiro da sua espécie, o maior, o mais rápido a ser instalado em Portugal.

O Sr. Santos pergunta a todos se acreditam que o arranque do novo sistema se fará em Maio como previsto. Ninguém responde porque toda a gente duvida. Ele volta para a sua Separadora.

A Leonor diz à Célia (que é a responsável pela Perfuração, ou seja por ela própria e pela Leonor) que o papel higiénico de reserva não vai chegar até ao fim do mês se não houver um esforço colectivo de poupança.

É 6a feira, 1h da tarde. Os homens atravessam a avenida e vão comer o tal frango de churrasco numa tasca com azulejos brancos na parede. Já está calor desde manhã, mas eles não sabiam porque não há janelas na cave de Almirante Reis.

Os eléctricos passam devagar, meios vazios. Os portugueses continuam tristonhos, mas há algo de diferente nas ruas. As raparigas encurtaram muito as saias, há mesmo algumas de “hot pants”.

O Sr. Martins e o Sr. Santos retomam a codificação dos seus programas.

As duas doutoras não têm nada que fazer porque as listagens de Bruxelas só chegarão lá para 3ª feira. O tempo custa a passar.

A Célia recorda que há um lanche às 5h no átrio da casa de banho das senhoras porque a Leonor faz anos.

A Drª Júlia telefona ao namorado e combinam ir ao cinema. A Drª Rita pergunta-lhe o que vai ver. Diz que ainda não sabe: parece-lhe demasiado esotérico explicar que será “A Paixão de Joana d’ Arc”, numa retrospectiva de Carl Dreyer no Palácio Foz...

A Leonor diz que está desejando que o dia acabe para ir buscar a filha que só vê aos fins de semana: de 2a a 6a fica em casa dos avós na Malveira.

Há menos barulho porque ninguém trabalha com a Separadora – para ela já é sábado...

Acabou o fim de semana, passou-se mais um mês.

É noite e Marcelo Caetano entra pela casa dos portugueses com mais uma “Conversa em Família”. Em Alfama, preparam-se as ruas para a noite de Santo António.

O computador chegou entretanto. Foram abertas dezenas de caixotes, os técnicos do fornecedor esticaram muitos metros de cabos. Já piscam luzinhas desde a véspera.

É tarde mas ninguém se vai embora. Finalmente, “o sistema “arranca”! Vem o Dr. Azevedo, abre-se uma garrafa de champanhe. As perfuradores põem batom, o Sr. Silva tira as mangas de alpaca.

O computador só compila e só executa um programa de cada vez (modernices de multiprocessamentos só virão mais tarde), mas tem 30 K, é grande, é bonito e fica muito bem na sala envidraçada.

Afinal, Portugal não é tão atrasado como dizem!

quinta-feira, julho 07, 2005

Em defesa de "Cândido"

Em defesa de "Cândido"

Miguel Poiares Maduro

miguel.maduro@curia.eu.int

Acredita num final feliz? Eu sempre preferi acreditar. É por isso que sempre simpatizei com o "Cândido", eterno optimista vítima do sarcasmo de Voltaire. Na personagem de Cândido, que permanecia optimista face às maiores desgraças, seguindo a filosofia do seu mestre Pangloss para quem todas as desgraças aconteciam para seu bem, Voltaire criticava o naturalismo optimista da condição humana da filosofia do seu tempo. Esse optimismo cego e atávico corre o risco de nos tornar passivos perante a vida, aceitando todas as adversidades sem as combater e sem tentarmos melhorar a nossa existência. Mas Voltaire enganou-se ao confundir Cândido com Pangloss e optimismo com resignação. O optimismo de Cândido é positivo, o que é negativo é o transformar esse optimismo numa filosofia passiva e acrítica da vida como a de Pangloss.

Na verdade, uma filosofia pessimista conduz ainda mais seguramente a um cepticismo imobilista. Para os pessimistas, mesmo o que a vida nos pode dar de bom é seguramente transformado em mau pela natureza humana. O que identifica um pessimista é o seu cepticismo face à natureza humana. Normalmente, isso esconde-se por detrás de uma concepção cínica do que se passa à sua volta que facilmente se transforma numa visão conspirativa do mundo. Para um pessimista há sempre alguma outra coisa por detrás de um gesto simpático, há sempre uma mentira escondida numa promessa, há sempre uma desilusão a seguir a uma ilusão. Da vida, dos outros e, por vezes, até de si próprios nada podemos esperar de bom. Na dúvida, deve-se presumir o pior! Só que isto conduz a negar qualquer capacidade transformadora na nossa condição humana. Não podemos melhorar-nos nem tentar melhorar os outros. A nossa relação com os outros só pode ser vista como estratégia: a bondade não convence, apenas o engano vence.

Claro que o cinismo inerente a uma filosofia pessimista nos dá uma posição confortável perante a vida. Podemos olhar o mundo de cima para baixo e ser sarcásticos com o "engano" dos outros. Talvez seja por isso que hoje em dia se encontrem muitos mais cínicos que optimistas. É bem mais fácil ter piada sendo cínico do que positivo. Sempre me diverti com a escrita de Vasco Pulido Valente mas sempre me perguntei como se sairia ele se lhe pedissem para escrever algo positivo durante algumas semanas…

Diz-se que a arte reflecte a vida e o pessimismo é hoje dominante na arte e até na filosofia. Será porque realmente o mundo nós dá hoje mais razões para sermos pessimistas? O pessimismo é consequência do mundo ou de nós? Adorno escreveu que depois do Holocausto já ninguém conseguia escrever poemas. Neste caso, a arte apenas exprime o mal do mundo. Mas será que o mundo se tem tornado pior? É que me parece que a arte se tem tornado mais pessimista.

Muitos dramas clássicos exprimiam um optimismo triste: na tragédia final estava sempre ínsita uma possibilidade de redenção humana. É importante não confundir optimismo com comédia e pessimismo com drama. Há tragédias optimistas porque acreditam na natureza humana. Mesmo Romeu e Julieta é uma peça optimista ao demonstrar que o amor é possível entre duas pessoas de famílias que se combatem. Shakespeare exprime algum pessimismo quanto ao contexto social que impede esse amor mas é optimista quanto à natureza humana que o concretiza. No lado oposto, o fantástico filme de S. Kubrick Dr. Strangelove, é uma comédia que exprime um enorme cepticismo quanto à natureza humana.

Da mesma forma, não se deve confundir um optimista com alguém feliz. Ser optimista pode é ser a melhor forma de reagir à infelicidade. Nem se confunda pessimismo ou optimismo com vontade de morrer. Será que um optimista é alguém deprimido que não se suicida ou, pelo contrário, ele não se suicida porque é tão pessimista que acredita que o que o espera na morte ainda é pior?... O pessimismo a que me refiro aqui é uma filosofia da vida assente num profundo cepticismo quanto à natureza humana.

Há uma forte tendência na arte actual para exprimir este enorme cepticismo. O que aconteceu? Onde foram parar todos os optimistas? Há duas explicações possíveis. A primeira, é que o crescente pessimismo é uma reacção aos limites da razão: a crença absoluta na razão do período iluminista revelou-se excessiva enquanto instrumento de promoção do desenvolvimento humano e pessoal e isso traduziu-se num enorme cepticismo face à natureza humana. O pessimismo antecipou, neste caso, a crítica pós-moderna à razão.

A segunda explicação é mais banal. É simplesmente mais fácil ser pessimista. Havia um tempo em que a arte mediatizava a vida, exaltando-a ou permitindo-nos esquece-la. Os seus tempos eram lentos pois lenta era a forma de viver a vida. Hoje a arte tem de ser mais rápida que a vida para poder ser consumida ao ritmo desta. Neste contexto, o cinismo é a forma mais rápida de fazer arte. É hoje mais fácil matar um personagem do que encontrar um razão para o fazer viver. Não se enganem, eu também não resisto ao gosto da tirada rápida e espontânea, da arte por instinto, do cinismo bem dirigido. Mas custa-me ver a arte reduzida a uma mera expressão do nosso pessimismo existencial.

Na vida, passa-se o mesmo. Ser optimista dá mais trabalho. Significa reconhecer que temos algum controlo sobre a vida e exige que estejamos dispostos a investir na nossa capacidade de nos transformamos e a transformarmos. Mas isso co-responsabiliza-nos. Somos co-autores da vida e não apenas os seus destinatários. É mais fácil ser pessimista e escondermo-nos no cinismo.

Em Portugal, uma sondagem recente indicava que mais de 70% dos portugueses estavam pessimistas. Seria importante clarificar bem o que isto quer dizer. Estar pessimista e ser pessimista são coisas diferentes. Até um optimista pode por vezes estar pessimista… Mas o optimista acha que pode fazer algo para vencer o pessimismo e assume essa responsabilidade. O importante é que os portugueses parem de agir como pessimistas, cínicos e conspirativos perante tudo o que se passa a sua volta, descrentes da natureza dos outros e, dessa forma, desculpando a sua própria natureza também. Um livro recente de Helmut Gaus faz corresponder as fases de desenvolvimento económico com os anseios e receios psicológicos colectivos. De acordo com esta tese, somos, em larga medida, os executores da nossos próprios receios…

Com o pessimismo acontece o mesmo que com as profecias: se as aceitamos, elas realizam-se, pois somos nós mesmos que nos tornamos nos agentes da vontade dos profetas.

Necessitamos de optimistas embora eu esteja algo pessimista quanto à possibilidade de os encontrarmos…

Miguel Poiares Maduro

miguel.maduro@curia.eu.int